Als Friedrich Schiller diesen prägnanten Satz 1795 in seinen

"Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen" formulierte,

meinte er ein Ideal des geistig-künstlerischen Ausdrucks

ohne jegliche gesellschaftliche Zwänge, von dem seine Zeit leider

weit entfernt sei.

Nun hat sich seitdem die...

prečítať celé

Als Friedrich Schiller diesen prägnanten Satz 1795 in seinen

"Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen" formulierte,

meinte er ein Ideal des geistig-künstlerischen Ausdrucks

ohne jegliche gesellschaftliche Zwänge, von dem seine Zeit leider

weit entfernt sei.

Nun hat sich seitdem die Kunst sehr verändert und entwickelt,

gerade wenn man deren Eroberung des öffentlichen Raumes

als Ort vielfältigen dynamischen Gestaltens, Experimentierens

und temporären Intervenierens in den Blick nimmt. Hier

entstehen heutigentags weniger angepasste, mit der öffentlichen

Meinung konforme Denkmale für die Ewigkeit, sondern viel

mehr freie künstlerische "Bespielungen" des öffentlichen Raumes,

die gänzlich eigenständig, kritisch und stark realitätsbezogen

sind sowie zur Interaktion animieren. Diese Entwicklung

war nicht etwa leise schleichend, sondern ging - übrigens auch

in Jena - einher mit teils heftigen öffentlichen Diskussionen.

In der Lichtstadt erhielt die Kunst im öffentlichen Raum

vor allem nach der politischen Wende von 1989 in Verbindung

mit der intensiv einsetzenden Bautätigkeit und der Etablierung

Jenas als Modellstadt für Stadtsanierung eine neue Wertigkeit.

Ein zwischenzeitlicher Höhepunkt, auch hinsichtlich der in der

Öffentlichkeit durchaus kontrovers geführten Debatten, wurde

1996 mit der durch Lothar Späth initiierten Platzierung von

Frank Stellas Skulpturen der "Hudson River Valley Series" auf

dem Ernst-Abbe-

Platz erreicht. Hier, wie auch im Fall des interaktiven "Audiowalks Jena-Cospeda" der kanadischen

Künstlerin Janet Cardiff, vermag Jena an seinen Ruf als Kunststadt

am Anfang des letzten Jahrhunderts würdig anzuknüpfen.

Der Jenaer Bestand an Kunst im öffentlichen Raum ist

quantitativ betrachtet für eine Großstadt eher unterdurchschnittlich,

jedoch sind Genre und Stile vielfältig und facettenreich. Zu

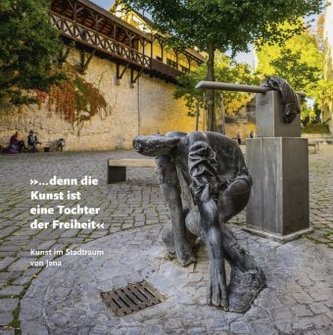

den Kunstwerken gehören plastische Denkmale, Skulpturen, Installationen,

baugebundene Kunst, Brunnenplastiken, Licht- und

Audiokunst. Der Bogen spannt sich von traditionellen porträtfigürlichen

Skulpturen mit Denkmalcharakter wie dem Hanfried

aus dem 19. Jahrhundert über auftragskonforme zeitgemäße

Lösungen wie die baugebundene Kunst in Neulobeda

aus

DDR-Zeiten bis hin zu immer wieder polarisierenden unkonventionellen

Gegenwartskunstwerken wie den "drei Moiren"

im Paradies oder den Metazeichen für Jena am Holzmarkt.

Der überwiegende

Teil dieser Objekte wird städtisch verwaltet.

Ihre größte Dichte findet sich in den Stadtteilen Lobeda-Ost

und Lobeda-West. Die Objekte dort stammen vornehmlich aus

der Entstehungszeit der Plattenbausiedlung, den 70er und 80er

Jahren des 20. Jahrhunderts, als im Rahmen der Errichtung der

DDR-Neubausiedlung so genannte baugebundene Kunst systematisch

beauftragt und aufgestellt wurde.

Später wurden im Rahmen einer Ausschreibung zur Fassadengestaltung

in Lobeda der Neonschriftzug "Ich sehe was,

was du nicht siehst" von Stephan Jung als Blickfang am Giebel

des Hochhauses Kastanienstraße 2 installiert (1998) und als

EXPO-Projekt ein überdimensionierter Stuhl aus Glas und

Edelstahl in Lobeda West (2000) aufgestellt.

Der 1992 etablierte städtische Botho-Graef-Kunstpreis für

zeitgenössische Kunst brachte zwischen 2000 und 2015 bisher

vier Wettbewerbsentwürfe in den öffentlichen Raum: die schon

genannte Lichtinstallation "Zwei Metazeichen für Jena" von

Mischa Kuball auf dem Holzmarkt, die zweiteilige Arbeit "Intellektuelle

Zweisamkeit" mit LED-Laufschrift und Messing-Bodenplaketten

von Maria Vill und David Mannstein auf dem

Markt und die begehbare Gartenbauskulptur "Folly" von Anika

Gründer im Garten der Villa Rosenthal sowie den ebenfalls

bereits erwähnten "Audiowalk Jena-Cospeda" von Janet Cardiff.

Eingebettet in städtebauliche Sanierungsmaßnahmen.

Skryť popis

Recenzie